本帖最後由 ANChan59 於 23-10-1 20:14 編輯

【明報文章】今年7月,美國經濟學家Raj Chetty等人發表一項關於不同家庭背景的學生升讀美國精英大學的研究。分析了美國名校內部招生資料、學生升學考試成績(如SAT和ACT),及學生和學生家長的所得稅紀錄等數據後,他們發現,即使升學考試成績旗鼓相當,但那些來自家庭收入為全國前1%的家庭的孩子,其進入包括常春藤聯盟高校在內的12所美國最頂尖私立大學的可能性,是中產階級家庭的孩子的兩倍多。因為這些私立大學錄取學生時,考慮的不單是學生學業成績,還有其他重要因素,包括父母的校友背景、學生的非學業資質(如領導才能),及學生在某些運動(特別是一些「貴族運動」)上的特長。顯然,在這些因素上,來自富裕家庭的孩子都比來自普通家庭的孩子更有優勢,因他們從小就有更多資源去將自己塑造成為這些頂尖學府的「最佳人選」。

雖說香港高校的招生方式與美國有不少差別,但家庭背景對於學生升學的影響也不容忽視。早前本港大學聯招放榜,大眾關注點再一次集中在學生升學問題上。本文打算用數據探討一下以往香港學生的升學情况,並向大家展示學生家庭背景跟他們升學歷程、升學結果的聯繫。 本文運用的數據來自政府統計處《青年和中年人士的教育及就業歷程》統計調查,該調查於2017年進行,訪問了約1萬個住戶,樣本覆蓋了在1970至1995年間出生的香港居民。趙永佳在該調查中擔任學術顧問,部分基於該調查的研究成果較早前已於《明報》刊登。是次,我們從該調查樣本中選取近6500個教育水平至少為高中的子樣本(subsample)作分析。儘管本文運用的數據不及美國這一研究那麼豐富和精細,但也足以讓我們體會到港人的階級背景如何左右其自身升學歷程。 我們從職業維度出發,將數據中遵循「國際標準職業分類」劃分的職業類別,重新組合為4個不同階級。等級順序由高到低分別是階級I(經理及行政級人員、專業人員)、階級II(輔助專業人員)、階級III(文書支援人員、服務工作及銷售人員、工藝及有關人員、機台及機器操作員/裝配員)、階級IV(非技術工人、漁農業熟練工人)。其中,階級I最能代表我們認知中的「中產」群體,階級IV反映的則是我們常說的「基層」群體。在下文分析中,我們將受訪者15歲時其父母階級位置最高一方的階級,作為其「階級出身」。

【明報文章】今年7月,美國經濟學家Raj Chetty等人發表一項關於不同家庭背景的學生升讀美國精英大學的研究。分析了美國名校內部招生資料、學生升學考試成績(如SAT和ACT),及學生和學生家長的所得稅紀錄等數據後,他們發現,即使升學考試成績旗鼓相當,但那些來自家庭收入為全國前1%的家庭的孩子,其進入包括常春藤聯盟高校在內的12所美國最頂尖私立大學的可能性,是中產階級家庭的孩子的兩倍多。因為這些私立大學錄取學生時,考慮的不單是學生學業成績,還有其他重要因素,包括父母的校友背景、學生的非學業資質(如領導才能),及學生在某些運動(特別是一些「貴族運動」)上的特長。顯然,在這些因素上,來自富裕家庭的孩子都比來自普通家庭的孩子更有優勢,因他們從小就有更多資源去將自己塑造成為這些頂尖學府的「最佳人選」。

雖說香港高校的招生方式與美國有不少差別,但家庭背景對於學生升學的影響也不容忽視。早前本港大學聯招放榜,大眾關注點再一次集中在學生升學問題上。本文打算用數據探討一下以往香港學生的升學情况,並向大家展示學生家庭背景跟他們升學歷程、升學結果的聯繫。 本文運用的數據來自政府統計處《青年和中年人士的教育及就業歷程》統計調查,該調查於2017年進行,訪問了約1萬個住戶,樣本覆蓋了在1970至1995年間出生的香港居民。趙永佳在該調查中擔任學術顧問,部分基於該調查的研究成果較早前已於《明報》刊登。是次,我們從該調查樣本中選取近6500個教育水平至少為高中的子樣本(subsample)作分析。儘管本文運用的數據不及美國這一研究那麼豐富和精細,但也足以讓我們體會到港人的階級背景如何左右其自身升學歷程。

我們從職業維度出發,將數據中遵循「國際標準職業分類」劃分的職業類別,重新組合為4個不同階級。等級順序由高到低分別是階級I(經理及行政級人員、專業人員)、階級II(輔助專業人員)、階級III(文書支援人員、服務工作及銷售人員、工藝及有關人員、機台及機器操作員/裝配員)、階級IV(非技術工人、漁農業熟練工人)。其中,階級I最能代表我們認知中的「中產」群體,階級IV反映的則是我們常說的「基層」群體。在下文分析中,我們將受訪者15歲時其父母階級位置最高一方的階級,作為其「階級出身」。

不同階級出身 升學路各異

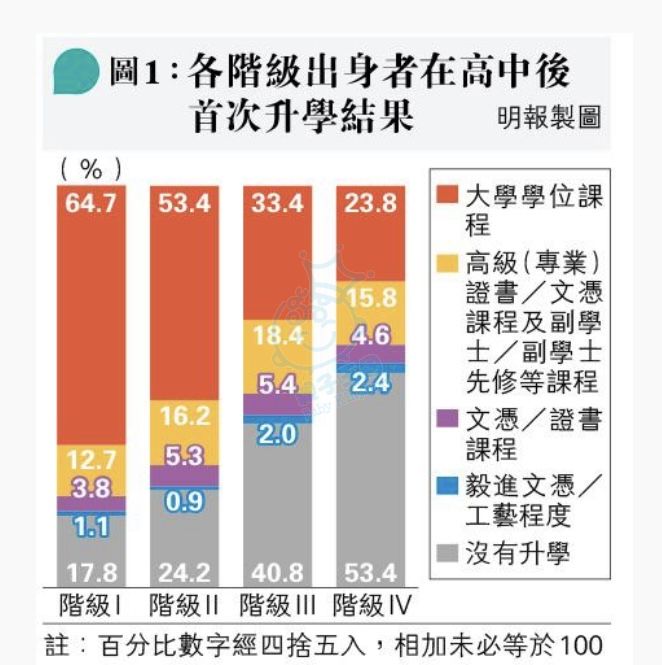

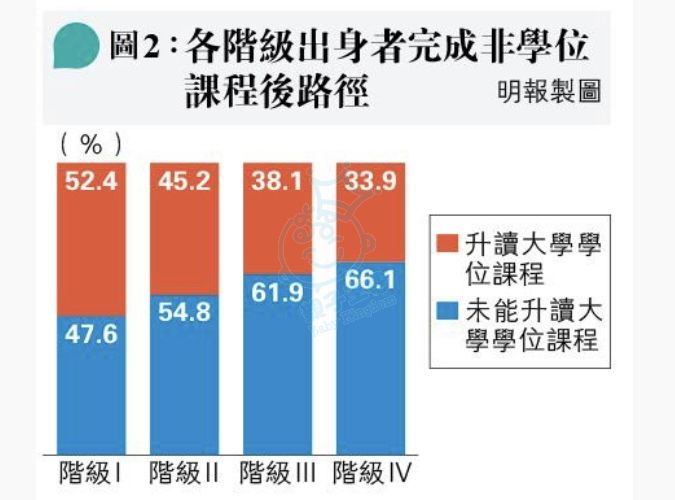

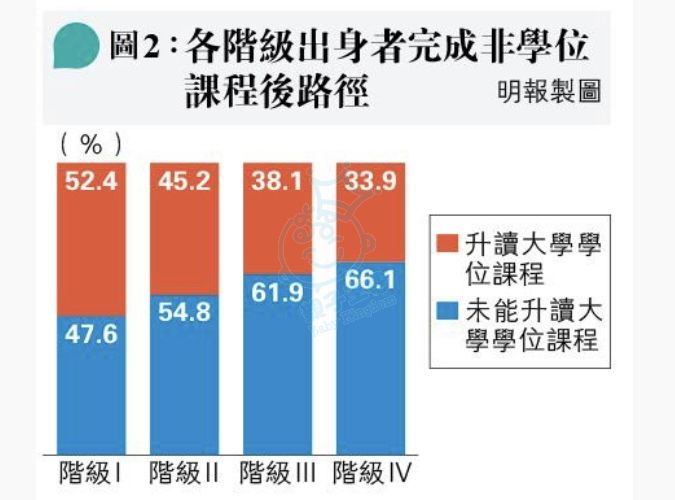

對於完成高中學業的學生來說,人生的「下一站」是多元的。有的學生徑直踏入大學校門;有的則去進修非學位課程,例如副學士或高級文憑;而只有少數選擇早早步入社會,不再求學。每個學生固然對自己今後去向有一定的自主選擇權,但同時我們的數據顯示,學生種種升學結果往往跟其階級出身密切相關。 從圖1可看到,階級出身愈好的受訪者,愈可能「一take過」升讀大學;而階級出身愈差的受訪者,愈傾向不再升學。完成高中學業後,出身基層的受訪者有過半以上的人不再升學。與之形成強烈對比的是,生於中產家庭的受訪者有近六成半直升大學。可見,各階級的升學結果差別巨大。 對於那些未能直接進入大學的受訪者來說,他們仍能在完成非學位課程後,通過各種途徑升讀大學。然而在這一升學階段,階級出身所帶來的優勢仍然明顯。 圖2的結果表明,階級出身愈好的受訪者,愈有可能趕上這一進入大學的「尾班車」。以階級I的學子為例,他們完成非學位課程後,仍有逾50%的機會繼續升讀大學。總的來說,階級出身不錯的受訪者,大多在高中畢業後就直接升讀大學,而他們中有些人即使在求學生涯中走了一些「彎路」,先讀了非學位課程,但最終仍比那些階級出身沒那麼好的同伴有更大機會圓「大學夢」。

大學大不同

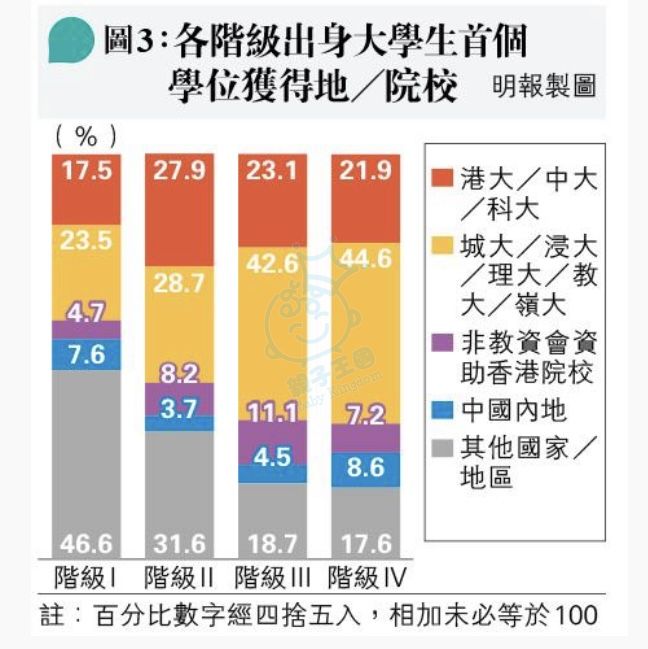

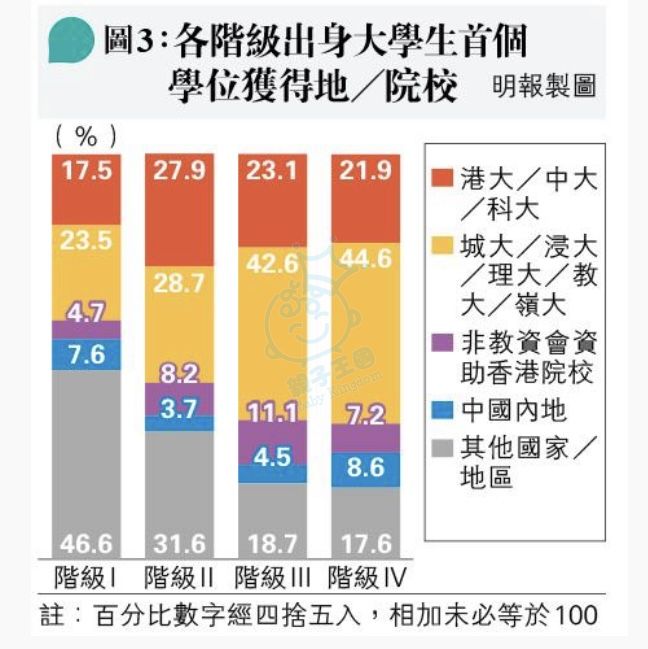

本港高等教育擴張之後,接受大學教育對大多數港人來說,不再是遙不可及。然而在這個幾乎「人人都是大學生」的時代,大學生群體內部的差異顯得愈發重要。因為,正是憑藉這種差異,人們才得以在勞動市場上將自己與其他大學生區分開來,突顯自己的價值。大學生群體內部的差異有方方面面,其中最顯而易見的分野莫過於在何處念大學、念什麼大學、是名牌大學抑或普通大學?然而,就如上文提到的美國研究發現的那樣,在香港,優質大學教育並不是均等地向來自各階級的學生開放。 當我們把目光聚焦在那些成功升讀大學的受訪者時,可以發現大學生的學位獲得地/院校,跟他們的階級出身同樣密不可分。如圖3所示,基層出身的學生若選擇在本地升學,則普遍就讀「八大」中的後5所公立院校;而對於出身在階級IV到階級II的學生來說,階級出身愈好,就讀所謂本地「三大」(即港大、中大、科大)或出外留學的可能性愈高。

最有趣的是,本港中產似乎對「三大」不太感興趣,就讀「三大」的比例出乎意料地少於其他階級。不難看出,相比「三大」,海外高校更能得到香港中產學生青睞,有近半數的學子到海外升學,這一比例甚至比就讀「八大」還高。

這一現象,就正如美國學者Samuel R. Lucas提出的「有效維持不平等」(effectively maintained inequality)理論所描述的那樣:優勢階級不僅追求階段更高的教育,同時也追求品質更好的教育。也就是說,階級背景的影響力不僅作用於教育的「量」(quantity)之上,更作用於教育的「質」(quality)。而在教育擴張、「量」的分野逐漸不顯著的背景下,「質」的區分就變得尤為重要。於是,階級間的教育不平等從以往反映在「升學與否」的差別上,過渡到如今「讀哪類學校」的差別。這也解釋了為什麼我們可以從圖3看到,即便大家都進入大學,階級出身較好的學生,會比其他人有更大機會就讀於社會認可度更高、學術水平更好的院校。

玩不起教育競賽的學子怎麼辦?

總之,莘莘學子能否在「現代科舉」中金榜題名,及最終到達的學業目的地,都與他們的階級出身密切相關。「豪門無白丁」,中產學子的升學道路往往比別人的更順暢,同時升學目的地之選擇也更豐富。 另一方面,「寒門有鴻儒」也毋庸置疑,因為現在我們仍能看到相當一部分基層學生能直升大學,甚至擠入「三大」的窄門。惟後者似乎建基於豪門子弟「自動棄權」、轉戰海外,而不是因為本地教育制度愈見公平。畢竟,至少到現在,中產家長們都不遺餘力參與各種「教育競賽」,為子女的教育不惜投入大量時間和金錢。他們所做的一切,為的就是給下一代提供其能力範圍內最優質的教育資源。那麼,那些玩不起這一種競賽的學子,又怎麼辦呢?

不同階級出身 升學路各異

對於完成高中學業的學生來說,人生的「下一站」是多元的。有的學生徑直踏入大學校門;有的則去進修非學位課程,例如副學士或高級文憑;而只有少數選擇早早步入社會,不再求學。每個學生固然對自己今後去向有一定的自主選擇權,但同時我們的數據顯示,學生種種升學結果往往跟其階級出身密切相關。 從圖1可看到,階級出身愈好的受訪者,愈可能「一take過」升讀大學;而階級出身愈差的受訪者,愈傾向不再升學。完成高中學業後,出身基層的受訪者有過半以上的人不再升學。與之形成強烈對比的是,生於中產家庭的受訪者有近六成半直升大學。可見,各階級的升學結果差別巨大。 對於那些未能直接進入大學的受訪者來說,他們仍能在完成非學位課程後,通過各種途徑升讀大學。然而在這一升學階段,階級出身所帶來的優勢仍然明顯。 圖2的結果表明,階級出身愈好的受訪者,愈有可能趕上這一進入大學的「尾班車」。以階級I的學子為例,他們完成非學位課程後,仍有逾50%的機會繼續升讀大學。總的來說,階級出身不錯的受訪者,大多在高中畢業後就直接升讀大學,而他們中有些人即使在求學生涯中走了一些「彎路」,先讀了非學位課程,但最終仍比那些階級出身沒那麼好的同伴有更大機會圓「大學夢」。

大學大不同

本港高等教育擴張之後,接受大學教育對大多數港人來說,不再是遙不可及。然而在這個幾乎「人人都是大學生」的時代,大學生群體內部的差異顯得愈發重要。因為,正是憑藉這種差異,人們才得以在勞動市場上將自己與其他大學生區分開來,突顯自己的價值。大學生群體內部的差異有方方面面,其中最顯而易見的分野莫過於在何處念大學、念什麼大學、是名牌大學抑或普通大學?然而,就如上文提到的美國研究發現的那樣,在香港,優質大學教育並不是均等地向來自各階級的學生開放。 當我們把目光聚焦在那些成功升讀大學的受訪者時,可以發現大學生的學位獲得地/院校,跟他們的階級出身同樣密不可分。如圖3所示,基層出身的學生若選擇在本地升學,則普遍就讀「八大」中的後5所公立院校;而對於出身在階級IV到階級II的學生來說,階級出身愈好,就讀所謂本地「三大」(即港大、中大、科大)或出外留學的可能性愈高。

最有趣的是,本港中產似乎對「三大」不太感興趣,就讀「三大」的比例出乎意料地少於其他階級。不難看出,相比「三大」,海外高校更能得到香港中產學生青睞,有近半數的學子到海外升學,這一比例甚至比就讀「八大」還高。

這一現象,就正如美國學者Samuel R. Lucas提出的「有效維持不平等」(effectively maintained inequality)理論所描述的那樣:優勢階級不僅追求階段更高的教育,同時也追求品質更好的教育。也就是說,階級背景的影響力不僅作用於教育的「量」(quantity)之上,更作用於教育的「質」(quality)。而在教育擴張、「量」的分野逐漸不顯著的背景下,「質」的區分就變得尤為重要。於是,階級間的教育不平等從以往反映在「升學與否」的差別上,過渡到如今「讀哪類學校」的差別。這也解釋了為什麼我們可以從圖3看到,即便大家都進入大學,階級出身較好的學生,會比其他人有更大機會就讀於社會認可度更高、學術水平更好的院校。

玩不起教育競賽的學子怎麼辦?

總之,莘莘學子能否在「現代科舉」中金榜題名,及最終到達的學業目的地,都與他們的階級出身密切相關。「豪門無白丁」,中產學子的升學道路往往比別人的更順暢,同時升學目的地之選擇也更豐富。 另一方面,「寒門有鴻儒」也毋庸置疑,因為現在我們仍能看到相當一部分基層學生能直升大學,甚至擠入「三大」的窄門。惟後者似乎建基於豪門子弟「自動棄權」、轉戰海外,而不是因為本地教育制度愈見公平。畢竟,至少到現在,中產家長們都不遺餘力參與各種「教育競賽」,為子女的教育不惜投入大量時間和金錢。他們所做的一切,為的就是給下一代提供其能力範圍內最優質的教育資源。那麼,那些玩不起這一種競賽的學子,又怎麼辦呢?

https://news.mingpao.com/pns/%e8%a7%80%e9%bb%9e/article/20230904/s00012/1693752001250/%e8%b6%99%e6%b0%b8%e4%bd%b3-%e4%bd%99%e6%98%8a%e6%98%95-%e3%80%8c%e5%af%92%e9%96%80%e6%9c%89%e9%b4%bb%e5%84%92-%e8%b1%aa%e9%96%80%e7%84%a1%e7%99%bd%e4%b8%81%e3%80%8d%e7%9a%84%e7%8f%be%e4%bb%a3%e7%a7%91%e8%88%89

|