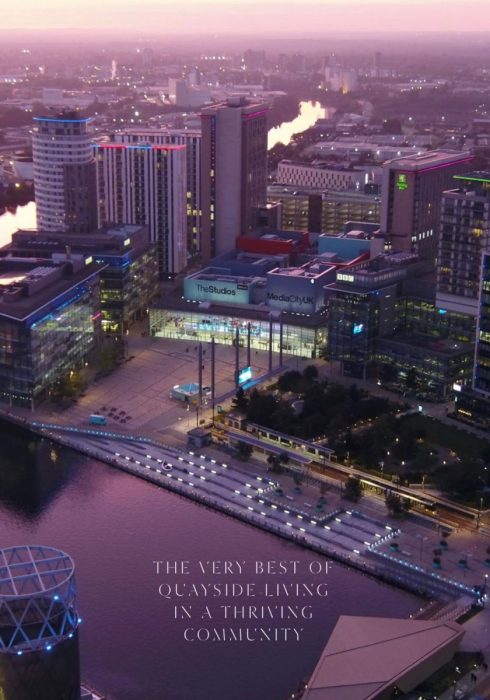

一時之間,曼徹斯特紅了一個地方,叫做Media City。

在一條河邊,看上去像倫敦的泰晤士,一定是疫情期間的夏天拍攝,滿天雲彩姹紫嫣紅,一看就是Leica德國攝影高清鏡頭,伊甸園禁果一樣的洋溢着叫人買樓移民的巨大誘惑,這樣的人間勝景,叫做Criminally Beautiful。

許多年前,也是在英國,六月初的一個黃昏,我和Amanda考完了試,在溫莎鎮的河邊漫步。

Amanda住在英法海峽的Guernsey島,她的父親是海軍軍官,駐紮在樸茲茅斯,她邀請我暑假去她家中住,說只要由Southampton坐小輪,兩小時就到,她建議我們再乘船南下去法國北部的小不列顛(Little Brittany)一個叫做聖馬羅的古鎮。

更多文章:移居英國點安排?第二代寄宿優先 第一代居住地點其次

節目是安排豐富,Amanda遺傳了她父親做海軍的獵奇和歷險性格,她不喜歡鬼仔,多年前就向我暗示:她喜歡遠東的少年,因為亞洲男仔的肌膚很supple。

她問我Taiwan和Thailand是不是同一個地方。當我告訴她:Hong Kong在一百年前英國版的地圖上曾經說過首都(Capital)叫做維多利亞時,她很詫異。她不喜歡保守黨,因此對末代港督彭定康偏見地無甚好評。

那天我們東拉西扯地說了許多瑣碎事。溫莎河的一隻白天鵝,拍打著翅膀,在淺藍的河水上犁開了一條潔白的花邊,振翅飛上十英呎的高空,再滑翔回水面。

一群棕黑色的野鴨,跟在後面聒噪。我和她手持麵包,你一塊、我一片,丟給爬上草地來討食渾身濕透了的野鴨子。

我感到右邊的臉頰一陣暖熱,我的直覺告訴我,Amanda沒有看鴨子,而是坐在旁邊注視著我。

我猛然回頭看她,她有點靦腆地笑笑。

這時候,冷不防另一隻白天鵝一口啄搶了我手上的麵包,把我的手指夾得很痛。

她大驚,小腦條件反應地一把抓著我的手,張開嘴巴,輕輕含著我的兩隻手指,說:Did it hurt?

我心中一暖說:Not really. Biting is excellent. It’s like kissing, especially by a beautiful swan.

不知道從何而來的靈感,我衝口而出。她聽了毫無機心地笑了起來。她想不到一個香港仔竟然有這樣的急才。她說:You are dangerously witty.

我答:And you are criminally pretty.

以上這幾句,真不知道怎樣翻譯。那時我只有十九歲,自問讀了幾年寄宿學校,滿腦子都是英國文學教師引述過的王爾德或蕭伯納的幽默。

Amanda笑了,我也一起笑。我們抬頭看着天空,六月中的溫莎也是那麼彩霞滿天,遠處英女皇的堡壘,灰黃的城堞映照著翠緣的樹影。

那幾句話是我們友情花開到盡的一個Breakthrough。我感謝那幾年的寄宿學校教育。

以後的事,不必細說 。許多年後,Amanda 嫁給了一個印度電子工程師,據說移民去了矽谷。有一位同學告訴我,她曾在Facebook上搜索過我,知道我今天的Career,但是,像天鵝濺飛過的小河,河水分開又縫合,然後另一排野鴨子游過,又起一層漣漪,那已經不再是同一條河,一切已過去。

當珠三角沒有工廠開工的維港天空,空氣寧靜,黃昏也那麼一天的彩霞。當香港已經不再維多利亞,當許多BNO持有人正在找尋另一片自由的天空,當Being free,可以被指為Being criminal,我work from home而沉悶時,看着窗外格外明麗的暮色,忽然想起河邊那隻飛走了的白天鵝。